![Foto: M. Brändli shooting füer RettMag Thema Stromausfall]() Bremen (rd_de) – Was wäre, wenn in ganz Norddeutschland für 18 Stunden der Strom ausfiele? Vor welchen Herausforderungen stünden Einsatzleitung und Rettungsfachpersonal in einer solchen Situation? Anhand eines fiktiven Beispiels zeigen wir die möglichen Folgen eines Stromausfalls für den Rettungsdienst.

Bremen (rd_de) – Was wäre, wenn in ganz Norddeutschland für 18 Stunden der Strom ausfiele? Vor welchen Herausforderungen stünden Einsatzleitung und Rettungsfachpersonal in einer solchen Situation? Anhand eines fiktiven Beispiels zeigen wir die möglichen Folgen eines Stromausfalls für den Rettungsdienst.

Plötzlich war ganz Norddeutschland nachts ohne Elektrizität. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen brach das Stromversorgungsnetz zusammen.

Der Ausfall der Stromverbindung in den nördlichen Bundesländern überlastete die von Westen und Osten kommenden Versorgungstrassen. Die Folge war ein Dominoeffekt, der die Stromversorgung in Norddeutschland zum Kollabieren brachte.

Manchem mag dieses Szenario wie aus einem Science-Fiction-Roman vorkommen. Tatsache ist aber, dass alle elf Jahre die Sonne eine erhöhte Aktivität zeigt. Astronomen erkennen diese Aktivitäten an der Zahl der Sonnenflecken.

Und einen großflächigen Blackout durch einen Sonnensturm hat es schon einmal gegeben: Am 13. März 1989 brach das Netz eines regionalen Stromversorgers in der Provinz Quebec (Kanada) zusammen. Binnen 90 Sekunden saßen sechs Millionen Menschen im Dunkeln – für neun Stunden.

Der durch die Teilchenstrahlung erzeugte Magnetsturm koppelte sich in die langen Überlandleitungen ein; die Verteilerstationen und Transformatoren brachen daraufhin unter der Fremdlast zusammen.

![]() Blackout – Morgen ist es zu spät (Hörbuch): An einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Der spannende Roman von Marc Elsberg als Hörbuch (MP3-CD).

Blackout – Morgen ist es zu spät (Hörbuch): An einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Der spannende Roman von Marc Elsberg als Hörbuch (MP3-CD).

Rettung im Licht von Pupillenleuchten

Im fiktiven Beispiel neigt sich die Nachtschicht auf der Rettungswache langsam dem Ende zu. Auch hier haben die Einsatzkräfte den Stromausfall registriert. Kurz danach geht um 05.30 Uhr der Piepser los.

Im fahlen Licht der Fluchtwegebeleuchtung macht sich das Rettungsteam auf den Weg zum Einsatzfahrzeug. Der Funk ist stark gestört. Minuten brauchen die Rettungsassistenten, um mit der Notkurbel das schwere Rolltor hochzuziehen. Geprobt wurde so etwas noch nie.

Auf dem Weg zur Einsatzstelle sind die Straßen leer und dunkel. Alle Ampeln sind ausgefallen. Eintreffen am Einsatzort; der Notarzt ist schon da. Auch hier: Alles ist stockdunkel. Das Rettungsteam nimmt Handscheinwerfer aus den Fahrzeugen mit. Die Finsternis macht der Patientin Angst und verstärkt ihre Atemprobleme.

Eine Versorgung quasi im Lichtkegel von Pupillenleuchten hat keinen Zweck. Nachbarn leuchten deshalb mit Taschenlampen den Weg aus, als die Frau durch das Treppenhaus zum RTW getragen wird.

Züge bleiben stehen

Es ist mittlerweile 06.45 Uhr: der Berufsverkehr hat eingesetzt. Obwohl die wenigsten Menschen an ihrem Arbeitsplatz ohne Strom viel ausrichten können, versuchen unzählige an ihre Arbeitsplätze zu gelangen. Wer kann, macht sich im Auto auf den Weg. Schnell sind die Straßen verstopft. Es kommt zu zahlreichen kleineren Unfällen.

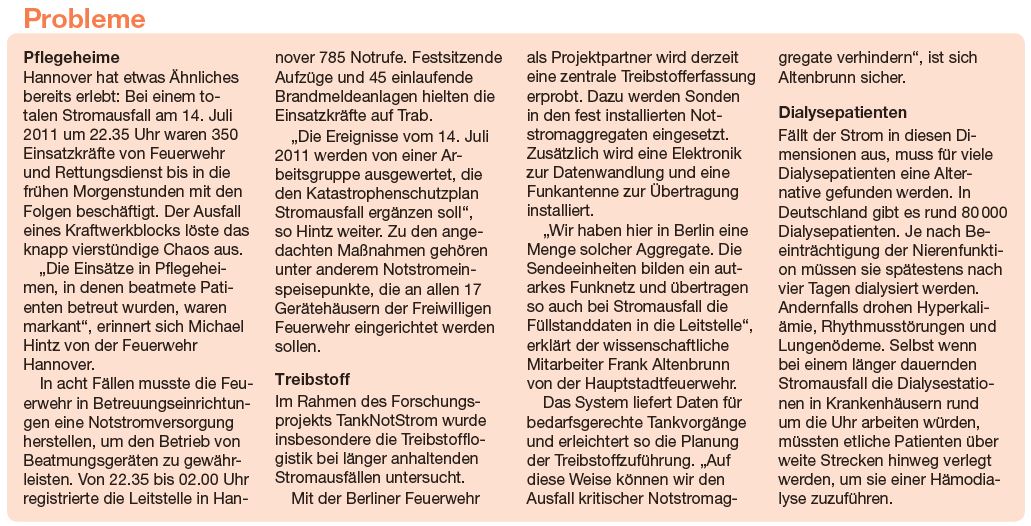

![Foto: M. Brändli Übung mit THW, Feuerwehr, DRK auf dem Truppenübungsplatz bei Stetten am kalten Markt. Julian Bauder]()

Käme es zu einem langandauernden, umfangreichen Stromausfall, wären auch die Betreuungseinheiten der Hilfsorganisationen gefordert.

Ein Nachtzug und drei Regionalzüge sind beim Stromausfall auf freier Strecke stehengeblieben. Die Züge müssen von Einsatzkräften evakuiert werden. Immerhin sind die U-Bahnen in vielen Städten so abgesichert, dass sie noch den nächsten Haltepunkt erreichen.

„3-83-1, fahren Sie mal Hinkebeinstraße 19. Meldung kam über ein paar Ecken, unklarer internistischer Notfall.“ Am Einsatzort steht eine Altenpflegerin mit einem Beatmungsbeutel in der Hand neben einem privat gepflegten Tracheostoma-Patienten. Der Akku des Beatmungsgeräts ist leer. Der Mann muss dringend in einer Klinik weiter beatmet werden.

Auch die KTW-Besatzungen haben alle Hände voll zu tun. Sie wollen die vorbestellten Fahrten abarbeiten, stoßen allenthalben auf Probleme. Die Krankenhäuser berichten über volle Ambulanzen, Arztpraxen können nur manuelle Untersuchungen durchführen. Eine Dialysepraxis nimmt wegen des Stromausfalls derzeit keine Patienten auf. Eine KTW-Besatzung muss deshalb ihre Patientin unverrichteter Dinge wieder ins Pflegeheim zurückbringen.

Dialyse fällt heute aus

Der Oberbürgermeister stellt aufgrund der Lage um kurz nach 08.00 Uhr den Katastrophenfall fest. Damit kann nun im großen Umfang Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) und der Bundeswehr angefordert werden.

Der Krisenstab bittet das THW, besonders zu schützende Einrichtungen mit Notstrom zu versorgen. Welche Einrichtungen das sind, bestimmt der Notfallplan.

Nachdem die Energieversorger nur wenig Hoffnung machen, die Stromversorgung in den nächsten Stunden wieder herstellen zu können, rückt die Frage nach der Sicherstellung der Treibstoffversorgung in den Mittelpunkt der Bemühungen. Bundesweit gab es 2008 gerade einmal 15 öffentliche Tankstellen mit eigenem Notstromaggregat.

Um für die zu treffenden Maßnahmen Zeit zu gewinnen, werden alle Rettungs- und Krankenwagen angewiesen, nach Übergabe von Patienten am Zielort Standwache zu beziehen. So sollen unnütze Leerfahrten vermieden werden.

Die Stadtverwaltung möchte derweil am Güterbahnhof vier Zapfsäulen notstromfähig machen lassen. Die Zapfsäulen sollen ausschließlich Einsatzfahrzeugen zur Verfügung stehen. Für das Vorhaben soll eine Elektrikerfirma beauftragt werden. Wegen Problemenmit der telefonischen Erreichbarkeit suchen Mitarbeiter des Ordnungsamtes schließlich das Unternehmen gegen 08.30 Uhr persönlich auf.

An der Tankstelle am Güterbahnhof stellt eine DRK-Bereitschaft das Aggregat ihres Lichtmastfahrzeugs bereit. Die Elektriker sollen nun einen provisorischen Stromeinspeisepunkt und eine Erdung herstellen, damit die Zapfsäulen sicher in Betrieb gehen können.

Rettungswagen im Verlegungsstress

In der Zwischenzeit melden sich zwei Pflegeheime fast zeitgleich in der Leitstelle und bitten dringend um Hilfe: Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Pflegestationen sind aufgebraucht. Auch hier gibt es beatmete Pflegepatienten.

![Foto: M- Brändli shooting füer RettMag Thema Stromausfall]()

Das Öffnen eines elektrischen Garagentors von Hand dürften die wenigsten Einsatzkräfte geübt haben.

Um nicht weitere Rettungswagen mit Beatmungspatienten zu blockieren, sollen pneumatische Beatmungsgeräte aus Katastrophenschutzbeständen eingesetzt werden. So will man die Zeit überbrückt, bis die Patienten nach und nach in Krankenhäuser verlegt werden können. Der Plan schlägt allerdings fehl, weil die Pflegepatienten assistiert beatmet werden sollen. Es hilft nichts: Der Rettungsdienst muss die Beatmungsfahrten sofort durchführen.

Im Beispielszenario scheint sich gegen 10.00 Uhr die Lage zu beruhigen. Immer weniger Notrufe erreichen die Leitstelle. Der Grund für die scheinbare Entspannung liegt allerdings darin, dass inzwischen das Mobilfunknetz weitgehend ausgefallen ist.

Die Netzknoten sind mit Notstromdieseln zwar für bis zu einer Woche gegen Stromausfall gesichert. Die gewöhnlichen Mobilfunkmasten halten bei Stromausfall den Betrieb mit Akkus aber nur für sechs bis 18 Stunden aufrecht. Durch die hohe Netzlast sind die Akkus an den Sendemasten der Mobilfunknetze schnell aufgebraucht.

Notrufproblem erzeugt Fehlfahrten

Immerhin: Das Telefon-Festnetz, ISDN und sogar Internet-DSL sind noch betriebsbereit. Das Telefonnetz kann für mehrere Tage per Notstrom aufrechterhalten werden. Ein Problem ist aber, dass die wenigsten privat genutzten Telefone über einen Akku zur Überbrückung eines Netzstromausfalls verfügen. Die Leuchten an NTBA und DSL-Splitter signalisieren also unverdrossen Betriebsbereitschaft. Das DSL-Modem benötigt aber eine externe Versorgungsspannung, die beim Stromausfall fehlt.

Das Internet könnten Notebook-Nutzer mit eingebautem Analogmodem und vollem Akku noch nutzen – vorausgesetzt, sie haben die Zugangsnummer eines Internet-by-call-Anbieters zur Hand.

Einen Notruf abzusetzen, ist in dieser Situation also schwierig. Viele Betroffene wenden sich daher hilfesuchend an Krankenhäuser, Rettungswachen, Feuerwehrhäuser und Polizeistationen. Sogar Taxistände werden aufgesucht, um Notfälle zu melden.

Telefonverbindungen zwischen Feuer- und Rettungsleitstellen sowie der Polizei – in manchen Städten auch zu Krankenhäusern – sind ausfallsicher. Vorausschauend wurden sie in einem separaten analogen Schalttelefonnetz zusammengeschlossen. Strenggenommen ein Relikt aus den Zeiten des Kalten Krieges. Heute fallen sie deshalb nicht selten den aktuellen Leitstellenmodernisierungen zum Opfer.

Kein Digitalfunk mehr in Niedersachsen

Das Notrufproblem sorgt für Unruhe in der Bevölkerung. Viele müssen feststellen, dass sie sich auf den Notruf 112 nicht mehr wie gewohnt verlassen können. Folge: Der Rettungsdienst registriert einen deutlichen Anstieg von Fehlfahrten, weil die Patienten zwischenzeitlich mit anderen Transportmitteln ins Krankenhaus gebracht wurden.

![Stromausfall_Rettungsdienst_Global Blackout_Krisenmanagement]()

Zum Vergrößern anklicken!

Derweil kann der digitale Einsatzfunk in Bremen und Niedersachsen nicht mehr genutzt werden. Die Funkzellen des digitalen BOS-Funks sind in den beiden Bundesländern nur mit zwei Stunden Akku-Überbrückung versehen.

Zwar schlossen die Länder Kooperationsverträge mit dem THW, um sich für solche Situationen zu schützen. Allerdings können die Versorgungsaggregate nach DIN 14 685 derzeit noch nicht an die Basisstationen angeschlossen werden. Nur in Hamburg kann noch digital gefunkt werden, weil dort viele TETRA-Basisstationen mit festen Notstromaggregaten ausgestattet worden sind.

In Niedersachsen wurden fünf von 430 TETRA-Basisstationen zwar mit Wasserstoff-Notstromeinrichtungen ausgerüstet, die wenigstens 48 Stunden Strom liefern sollen. Doch die Kapazitäten sind zu schwach, um den Digitalfunk in dieser Situation zu „retten“.

Treibstofflogistik organisieren

Der Krisenstab entscheidet daher, zwei analoge BOS-Relaisstationen mit externem Notstrom zu versorgen. Hier sind die Einspeisepunkte und Erdungsmöglichkeiten der Anlagen genau bekannt. Zwei mobile Stromerzeuger werden vom DRK bereitgestellt.

Die Frage nach der Treibstofflogistik wird drängender. Auch das Technische Hilfswerk weist auf dieses Problem hin, kann materiell aber nicht weiterhelfen. Die THW-Stützpunkte bevorraten nämlich keine Gefahrstoffe, also auch kein Benzin für solche Schadenslagen. Die ersten Notstromaggregate sind in Betrieb, ihre Laufzeiten hängen von der entnommenen Stromlast ab. Genau Angaben, wann welches Stromaggregat leerläuft, gibt es nicht.

![Foto: M. Brändli Stromausfall_Rettungsdienst_Global Blackout_Krisenmanagement_III]()

Versorgungszüge sind darauf eingestellt, binnen kurzer Zeit eine größere Zahl von Personen mit Essen und Trinken zu versorgen.

Im hier geschilderten fiktiven Szenario geht die Tankstelle für Einsatzfahrzeuge gegen 12.00 Uhr in Betrieb. Die Leitstelle beordert die Rettungsmittel in kleinen Gruppen zur Tankstelle, weil sich sonst ein großer Stau bilden würde.

Die Stadtwerke melden gegen 14.00 Uhr einen verminderten Wasserdruck im Stadtgebiet. In der Regel sind die Grundwasserpumpstationen mit einer Notstromversorgung gekoppelt, die eine Wasserversorgung für Zeiträume zwischen zwölf und 24 Stunden gewährleistet. In Hochhäusern oder Hanglagen werden die Druckerhöher jedoch nicht mit Notstrom abgedeckt. Fließendes Wasser gibt es in Städten deshalb vermutlich nur noch bis zum dritten Obergeschoss.

Auch die Feuerwehr muss sich auf den geringeren Druck einstellen. Die Hydranten werden weniger Wasser liefern als üblich. Gleichzeitig steigt die Zahl von Bränden. So endet der Versuch einer Frau, einen alten Campingkocher in Betrieb zu nehmen, mit einer Verpuffung. In den Abendstunden verursachen unbeaufsichtigte Kerzen zahlreiche Zimmerbrände. Darüber hinaus erleiden diverse Personen Kohlenmonoxid- Vergiftungen, weil sie unwissend Holzkohlegrills im Wohnzimmer angezündet hatten.

Hilfsorganisationen haben mittlerweile an diversen Stellen in der Stadt Feldküchen aufgebaut. Hier gibt es kostenlos Tee und eine warme Mahlzeit für die Bevölkerung. Langsam bekommt man die Lage in den Griff. Die Maßnahmen greifen, das Chaos lichtet sich. Und gegen 22.00 Uhr gehen tatsächlich in den ersten Bezirken die Lichter wieder an. Der Alptraum geht zu Ende.

(Text: Mario Gongolsky, Rettungsassistent, OrgL, Absolvent der Weiterbildung „Management in Hilfeleistungsunternehmen“; Fotos: Markus Brändli; zuletzt aktualisiert: 06.11.2017)[2899]

Hannover (rd_de) – Der neue Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge war im Mai 2017 auf der RETTmobil eines der Highlights. WAS war einer der drei Aufbauhersteller, die auf der Messe in Fulda einen Rettungswagen auf Basis von Nullserienmodellen des neuen Crafter zeigten.

Hannover (rd_de) – Der neue Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge war im Mai 2017 auf der RETTmobil eines der Highlights. WAS war einer der drei Aufbauhersteller, die auf der Messe in Fulda einen Rettungswagen auf Basis von Nullserienmodellen des neuen Crafter zeigten. Mehr zum neuen VW Crafter lesen Sie im aktuellen Rettungs-Magazin. Jetzt im Handel oder versandkostenfrei in unserem Online-Shop.

Bremen (rd_de) – MANV: Amoklage in München. Diese Nachricht schockte vor gut einem Jahr die Menschen in Deutschland. Im neuen Rettungs-Magazin (5/2017) können Sie jetzt den exklusiven Fallbericht lesen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Krisenintervention berichten. Weitere Themen sind unter anderem die neue Ausbildung der Wasserwacht in Bayern und die Möglichkeiten von Virtual Reality in der Notfallsanitäter-Ausbildung.

Bremen (rd_de) – MANV: Amoklage in München. Diese Nachricht schockte vor gut einem Jahr die Menschen in Deutschland. Im neuen Rettungs-Magazin (5/2017) können Sie jetzt den exklusiven Fallbericht lesen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Krisenintervention berichten. Weitere Themen sind unter anderem die neue Ausbildung der Wasserwacht in Bayern und die Möglichkeiten von Virtual Reality in der Notfallsanitäter-Ausbildung.

Krankentransport, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Transporte von Blutkonserven und Transplantaten, der Hausnotrufdienst, Flüchtlingshilfe, Ausbildung und Jugendarbeit oder der Betrieb einer staatlich anerkannten Berufsfachschule für den Rettungsdienst.

Krankentransport, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Transporte von Blutkonserven und Transplantaten, der Hausnotrufdienst, Flüchtlingshilfe, Ausbildung und Jugendarbeit oder der Betrieb einer staatlich anerkannten Berufsfachschule für den Rettungsdienst. Bremen (rd_de) – Wer in leitender Funktion bei Hilfsorganisationen wie ASB, DRK, den Johannitern oder Maltesern arbeitet, kennt das Problem: Eine Übung muss geplant werden, und die zündende Idee fürs passende Szenario fehlt. Das soeben erschienene „Übungshandbuch für Rettungsdienst und Katastrophenschutz“ kann in diesem Augenblick eine große Hilfe sein.

Bremen (rd_de) – Wer in leitender Funktion bei Hilfsorganisationen wie ASB, DRK, den Johannitern oder Maltesern arbeitet, kennt das Problem: Eine Übung muss geplant werden, und die zündende Idee fürs passende Szenario fehlt. Das soeben erschienene „Übungshandbuch für Rettungsdienst und Katastrophenschutz“ kann in diesem Augenblick eine große Hilfe sein.

Bremen (rd_de) – Rettungshunde sind echte Supernasen. Sie können über eine Million Gerüche unterscheiden und verschüttete Menschen noch unter neun Meter Beton oder Schutt orten. Im neuen Rettungs-Magazin (1/2018) stellen wir die vierbeinigen Kollegen am Beispiel des BRH Bundesverband Rettungshunde vor. Weitere Themen sind unter anderem die Organisation des Behandlungsplatzes und die Emergency Medical Teams der Johanniter.

Bremen (rd_de) – Rettungshunde sind echte Supernasen. Sie können über eine Million Gerüche unterscheiden und verschüttete Menschen noch unter neun Meter Beton oder Schutt orten. Im neuen Rettungs-Magazin (1/2018) stellen wir die vierbeinigen Kollegen am Beispiel des BRH Bundesverband Rettungshunde vor. Weitere Themen sind unter anderem die Organisation des Behandlungsplatzes und die Emergency Medical Teams der Johanniter.

Bremen (rd_de) – Großveranstaltungen wie eine Fußball-WM oder der G20-Gipfel, aber auch Naturkatastrophen und MANV-Einsätze beschäftigen in Deutschland fast jährlich zahllose Mitarbeiter des Rettungsdienstes und von Katastrophenschutz-Einheiten. Wir erklären hier, wie sich die Helfer auf den überregionalen Einsatz einer Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) vorbereiten können – von der Vorbereitung und Alarmierung über den Einsatz bis hin zur Rückverlegung an den Heimatstandort.

Bremen (rd_de) – Großveranstaltungen wie eine Fußball-WM oder der G20-Gipfel, aber auch Naturkatastrophen und MANV-Einsätze beschäftigen in Deutschland fast jährlich zahllose Mitarbeiter des Rettungsdienstes und von Katastrophenschutz-Einheiten. Wir erklären hier, wie sich die Helfer auf den überregionalen Einsatz einer Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) vorbereiten können – von der Vorbereitung und Alarmierung über den Einsatz bis hin zur Rückverlegung an den Heimatstandort.

Bremen (rd_de) – Starkregen und Sturzfluten forderten in den vergangenen Tagen immer wieder die Einsatzkräfte in Norddeutschland. Sie setzen sich dabei zum Teil denselben Risiken wie bei einem Hochwassereinsatz aus. Hintergründe und Tipps, wie Gefahr vermieden und taktisch richtig vorgegangen wird.

Bremen (rd_de) – Starkregen und Sturzfluten forderten in den vergangenen Tagen immer wieder die Einsatzkräfte in Norddeutschland. Sie setzen sich dabei zum Teil denselben Risiken wie bei einem Hochwassereinsatz aus. Hintergründe und Tipps, wie Gefahr vermieden und taktisch richtig vorgegangen wird.

Bremen (rd_de) – Die Berliner Feuerwehr hat für ihre Notfallsanitäter-Ausbildung ein besonderes Konzept entwickelt. Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden zu so genannten „112 Medics“ ausgebildet. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im neuen Rettungs-Magazin (2/2018). Weitere Themen sind unter anderem Praxistipps für das Airwaymanagement sowie ein Rückblick auf den Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg.

Bremen (rd_de) – Die Berliner Feuerwehr hat für ihre Notfallsanitäter-Ausbildung ein besonderes Konzept entwickelt. Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden zu so genannten „112 Medics“ ausgebildet. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im neuen Rettungs-Magazin (2/2018). Weitere Themen sind unter anderem Praxistipps für das Airwaymanagement sowie ein Rückblick auf den Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg.

Bremen (rd_de) – Nach der Hochwasserkatastrophe an der Elbe vor rund 15 Jahren schlossen sich spontan Menschen den Einsatzkräften an, um diese zu unterstützen. Spontanhelfer oder ungebundene Helfer werden sie seitdem genannt. Ihr Einsatzwert kann sehr hoch sein, doch birgt das System auch diverse Probleme.

Bremen (rd_de) – Nach der Hochwasserkatastrophe an der Elbe vor rund 15 Jahren schlossen sich spontan Menschen den Einsatzkräften an, um diese zu unterstützen. Spontanhelfer oder ungebundene Helfer werden sie seitdem genannt. Ihr Einsatzwert kann sehr hoch sein, doch birgt das System auch diverse Probleme.

Brüssel (rd_de) – Die Europäische Union (EU) plant die Schaffung eines europäischen Katastrophenschutzes. Hierfür soll es eigene Einheiten geben, die von Brüssel aus in den Einsatz geführt würden. Darüber hinaus scheint in den Mitgliedstaaten eine europäische Aufsicht für Risikobewertungen und Krisenmanagementplanungen vorgesehen zu sein.

Brüssel (rd_de) – Die Europäische Union (EU) plant die Schaffung eines europäischen Katastrophenschutzes. Hierfür soll es eigene Einheiten geben, die von Brüssel aus in den Einsatz geführt würden. Darüber hinaus scheint in den Mitgliedstaaten eine europäische Aufsicht für Risikobewertungen und Krisenmanagementplanungen vorgesehen zu sein. Derzeit erfolgt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU hauptsächlich im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahren, dem so genannten Unionsverfahren. Das Verfahren ist in einem EU-Beschluss geregelt, wie der Website des Bundesinnenministeriums (BMI) zu entnehmen ist. Die EU-Kommission unterstütze bei der Koordinierung der Hilfseinsätze. Zudem fördere sie die Präventionskultur und leiste in einem engen Rahmen auch finanzielle Unterstützung, zum Beispiel bei den Transportkosten. Mit regelmäßigen, gemeinsamen Übungen und ständigem Erfahrungsaustausch würden die Fähigkeiten der nationalen Experten und ihre Einsatzressourcen erprobt und getestet.

Derzeit erfolgt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU hauptsächlich im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahren, dem so genannten Unionsverfahren. Das Verfahren ist in einem EU-Beschluss geregelt, wie der Website des Bundesinnenministeriums (BMI) zu entnehmen ist. Die EU-Kommission unterstütze bei der Koordinierung der Hilfseinsätze. Zudem fördere sie die Präventionskultur und leiste in einem engen Rahmen auch finanzielle Unterstützung, zum Beispiel bei den Transportkosten. Mit regelmäßigen, gemeinsamen Übungen und ständigem Erfahrungsaustausch würden die Fähigkeiten der nationalen Experten und ihre Einsatzressourcen erprobt und getestet.

Bremen (rd_de) – Notfallmedikamente sind in vielen Einsätzen die entscheidende Option, einem Patienten rasch zu helfen. Wird dabei aber fehlerhaft gearbeitet, können die Folgen fatal sein. Lesen Sie im neuen Rettungs-Magazin, wie der Umgang mit Medikamenten sicher und dennoch zügig erfolgt. Weitere Themen sind unter anderem die Nicht-invasive Beatmung (NIV) und als Fallbericht: brennender Reisebus auf der A9.

Bremen (rd_de) – Notfallmedikamente sind in vielen Einsätzen die entscheidende Option, einem Patienten rasch zu helfen. Wird dabei aber fehlerhaft gearbeitet, können die Folgen fatal sein. Lesen Sie im neuen Rettungs-Magazin, wie der Umgang mit Medikamenten sicher und dennoch zügig erfolgt. Weitere Themen sind unter anderem die Nicht-invasive Beatmung (NIV) und als Fallbericht: brennender Reisebus auf der A9.

Fulda (rd_de) – Im Vorfeld der 18. RETTmobil waren die Organisatoren der Messe und des begleitenden Kongresses überaus optimistisch, dass sich die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung fortschreiben ließe. Demnach ist in Fulda mit 530 Ausstellern aus 20 Nationen und über 28.000 Besuchern zu rechnen. Einen Vorgeschmack gibt es hier.

Fulda (rd_de) – Im Vorfeld der 18. RETTmobil waren die Organisatoren der Messe und des begleitenden Kongresses überaus optimistisch, dass sich die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung fortschreiben ließe. Demnach ist in Fulda mit 530 Ausstellern aus 20 Nationen und über 28.000 Besuchern zu rechnen. Einen Vorgeschmack gibt es hier.

Bremen (rd_de) – Seit dem 25. Mai 2018 müssen die neuen, EU-weit gültigen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) angewandt werden. Die neuen Regelungen bedeuten auch für Hilfsorganisationen und Rettungsdienstbetreiber Änderungen im Umgang mit personenbezogenen Daten.

Bremen (rd_de) – Seit dem 25. Mai 2018 müssen die neuen, EU-weit gültigen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) angewandt werden. Die neuen Regelungen bedeuten auch für Hilfsorganisationen und Rettungsdienstbetreiber Änderungen im Umgang mit personenbezogenen Daten. Münster (BF) – Ein Linienbus mit 30 Fahrgästen wurde am Montag (04.06.2018) in Münster in einen Auffahrunfall verwickelt. 16 Personen zogen sich Verletzungen zu.

Münster (BF) – Ein Linienbus mit 30 Fahrgästen wurde am Montag (04.06.2018) in Münster in einen Auffahrunfall verwickelt. 16 Personen zogen sich Verletzungen zu.